【VR制作入門】基礎から映像制作フローまで徹底解説|はじめての仮想現実制作

ゲームやライブ、スポーツ観戦など、エンターテイメントを中心に様々な業界へ広がりつつある「VR(仮想現実)」。

今後も著しい市場拡大が予測されており、観光や医療、住宅販売、製造業、教育など様々なビジネスへの活用も期待されています。

では、実際の映像制作はどのようなフローで行われており、2Dの映像制作とはどのような違いがあるのでしょうか。

先日開催したウェビナー『映像クリエイターのためのVR入門講座 - ゼロからはじめる仮想現実制作 -』では、過去300本以上のVR動画の企画制作に携わってきた株式会社コンセント VRディレクターの渡邊 徹氏をゲストに迎え、仮想現実の世界を創り上げるために必要な考え方や制作フローを詳しく解説していただきました。

株式会社コンセント VRディレクター渡邊 徹 / Toru Watanabe

株式会社コンセント VRディレクター渡邊 徹 / Toru Watanabe「見回す必然」をテーマに、視聴者に没入感を伴った映像体験を企画し、撮影、制作を行う。VR映画、テーマパークなどのアトラクション向け映像、ミュージックビデオやライブ映像、ドローンを使った空撮、水中での撮影、特撮やホラーなどジャンルをまたいでVR体験の可能性を探求している。 武蔵野美術大学・奄美大島ほか、教育機関や自治体で講師としてVRの活用法のレクチャーなども行う。

そもそも「VR」とは? 映像の仕組みや特徴について

「VR」の基礎解説

まずは言葉の定義から説明すると、VR(バーチャルリアリティ)は日本だと「仮想現実」と訳されることが多いですが、本来の「バーチャル」の意味としては、実は“事実上の”や“実際の”といったニュアンスが含まれます。

つまり、リアルなものを何か別の形、もしくは実質上のものを伴った形で再現していると捉えるとわかりやすいかもしれません。 そのようなCGや実写映像で「リアリティーを再現すること」をVR(バーチャルリアリティ)と呼びます。

また、VRを含む関連技術を総称して「XR(クロスリアリティ)」と呼び、以下の3つが代表例です。

- VR(仮想現実):完全にデジタルで構築された世界を体験。

- AR(拡張現実):現実の中にデジタル情報を重ねる技術。

- MR(複合現実):現実と仮想が融合し、相互作用する技術。

VRに使用するデバイスとカメラ

視聴する際のデバイスとして、最近のヘッドマウントディスプレイ群の中で1歩先を行っているのが、Appleが開発したゴーグル型の空間コンピューティングデバイスVision Pro(ビジョンプロ)です。

Vision Proが他のデバイスと大きく違う点は、「解像度」です。これまではディスプレイは4Kが主流でしたが、それが8Kまで解像度が上がり、本当に目の前で起きているかのような臨場感が感じられるようになっています。

さらに、Vision Proは映画撮影に使われるカラーフィルムの色域に対応したデジタルシネマ規格であるDCI-P3も92%カバーしており、映画館と同じような体験を提供できるようなところまで技術が進歩しています。

カメラも様々ありますが、下図にあげた映像フォーマットはどれも現在活用されているものなので、撮影するフォーマットに応じて使いわけると良いでしょう。最近では、Blackmagicのカメラ(右下)のように、16Kのカメラも登場しています。ただ、8K60pのカメラでもノイズリダクションやカラコレをしっかり行うことで、かなり高臨場感な映像を作ることも可能です。

VR映像の仕組みと特徴

VRのヘッドマウントディスプレイ(HMD)は、人間の視野角(およそ200度)に比べて、視野角が100度程度と約半分の広さしかありません。それにもかかわらず、「まるでその場にいる」ような臨場感を感じられるのは、HMDが使用者の頭の向きに合わせて映像を追従させる仕組みを持っているからです。

これにより、視界内で見えている映像が自分の目の動きと連動して動くため、あたかも現実の景色を見ているかのような錯覚を引き起こします。この技術が、VR映像における没入感の鍵となっています。

また、「視聴者との双方向性」もVRコンテンツの特徴です。これが従来の映像制作とは大きく異なる点であり、VR映像制作を成功させるポイントでもあります。

VR映像では、視聴者があたかもその場にいるような臨場感を体験できることが前提です。そのため、映像の中に視聴者を積極的に参加させる仕掛けが重要となります。たとえば、ナビゲーターが「ついてきて」と声をかける演出や、目の前で扉が開き、次のシーンに誘導されるといったインタラクティブな要素を取り入れることが効果的です。

VR映像のポイント

視界をジャックする:視聴者の視界を完全に映像で覆い、まるでその場にいるかのような臨場感を提供する。

視点をリアルに再現する:視聴者が周囲を見回せるようにすることで、現実世界のような体験を可能にする。

デジタルで体験を届ける:デジタル映像を通じて、現実では不可能な場所やシチュエーションを視聴者に体験させることができます。

VR映像と2D映像の違い。VRならではの「体験設計」の4つのポイント

2D映像はFramed(フレームド)映像と呼んでおり、VRはその反対で、いわゆる正方形・縦型といったフレームがない映像です。また、VRは映像を“見る”というよりは“体験そのもの”だと捉えているため、映像企画より体験設計が重要になります。

さらに、体験コンテンツという観点においてはユーザーを能動的にする必要があります。例えば、2D映像では順序立てて情報を伝えることが可能ですが、VRでは視聴者がどの方向を見ているかが異なるため、能動的に行動を促す仕掛けが重要というわけです。

ユーザーを能動的にする「体験設計」のポイント

ユーザーに能動的にアクションしてもらうための体験設計においては、ルールとミッションを決めることが重要だと考えています。

ルールとミッションは事前に伝える方法でも、映像の中で誘導する方法でもかまいません。例えば、カプセルが出てきてどちらかに選択を迫るシーンがあったとして、事前情報としてどちらを選ぶべきか伝えておくなど、「視聴者が迷子にならないためのおもてなし」が必要になります。

VR体験設計の4つのポイント

1. 視聴者自身が「だれ/なに」であるか分かる

2. 視聴者が世界の「設定」を受け入れる

3. 視聴者が世界の「役割」を理解する

4. 視聴者が体験によって気持ちの変化を起こす

VR制作においては、2Dと比較してより能動的なメディアであることを意識した企画・制作が必要になり、これらの設計や伝え方もVR企画の重要な部分となります。

VR映像制作フロー徹底解剖!目的設定から活用までのプロセスと活用ツール

制作期間は、1年以上かけて作っていくケースもありますが、大体のものは約3ヶ月あれば完成します。編集工程は色補正やノイズ除去などが中心なので、意外と難しくありません。

企画、構成・シナリオ、トーン&マナー、絵コンテの工程まではオンラインのホワイトボードツール「miro」を使うことが多いです。チームで作業環境を共有し、付箋を貼りながら議論ができるので、リモート環境になってからとても重宝しています。

通常の映像制作と少し違う点としては、絵コンテにカメラの位置と被写体との位置関係、カメラの動きなどを記すことです。カメラの位置を人の視点として、そこに対して周りの演者がどう動くかということを考えることが多いです。 そのため、絵コンテというよりは「舞台を考える」ことに近いかもしれません。

VR動画制作のプロセス:目的設定から活用までの全工程

動画制作のプロセスを細分化すると、以下のようになります。

VRの動画制作フローは、他の動画制作と違って企画・構成、制作以外を考える時間が多いです。まずはこのVRで「何を成し遂げたいか」という目的設定から入ることが多く、最終的にどのように活用するのかということももちろん考えなくてはいけません。

VRの場合は、ヘッドマウントディスプレイでのデモンストレーションまでを考える必要もあります。どういう形式でデモを行うか、その際のオペレーションはどうするかなど、 目的設定を踏まえた上での企画制作を行います。

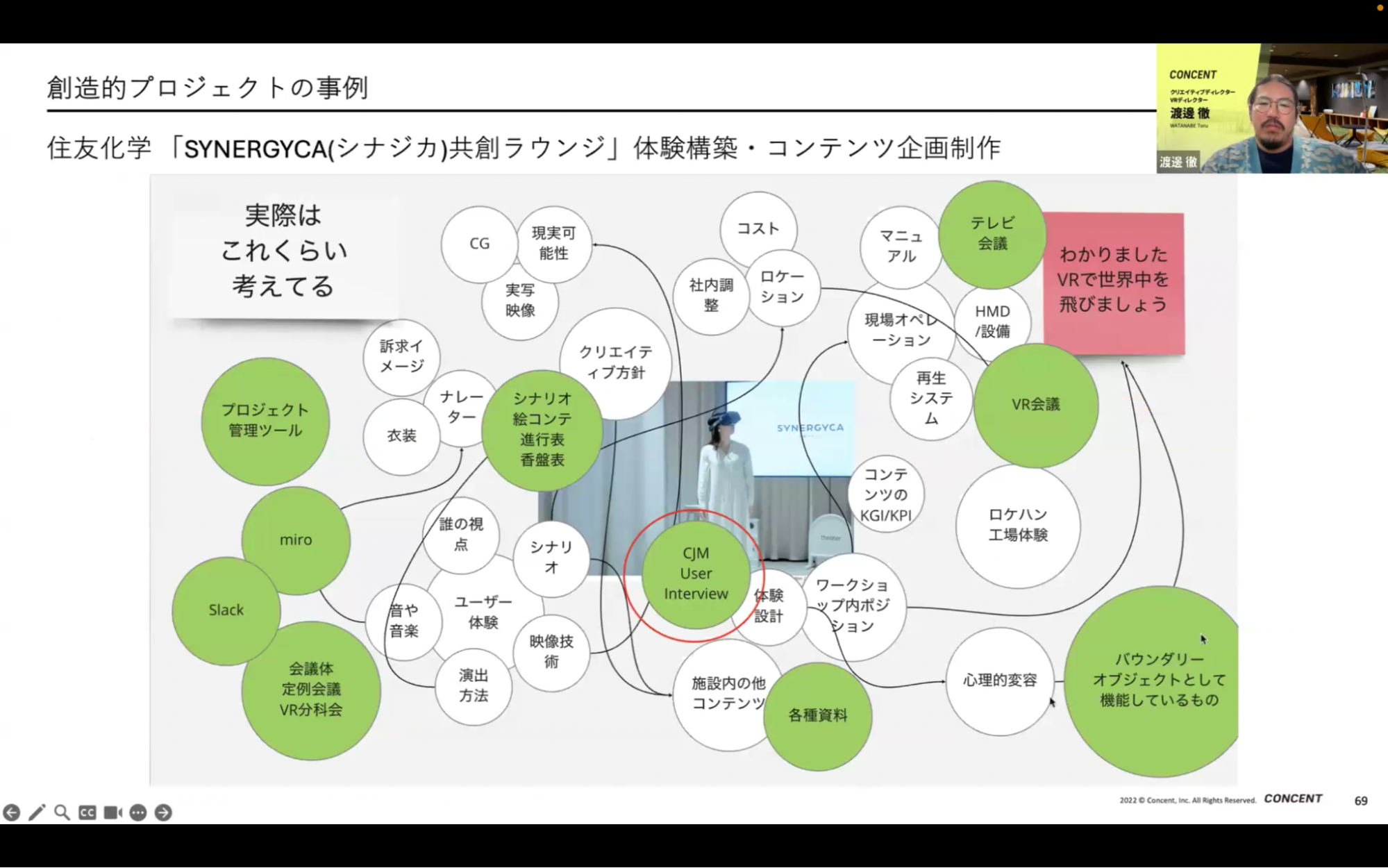

「バウンダリーオブジェクト」と「カスタマージャーニーマップ」の活用

また、お客様やチームとプロジェクトを進めていく際には、共通認識を持つことが非常に重要なため、バウンダリーオブジェクトを活用しています。バウンダリーオブジェクトとは、異なった背景や立場の人たちをつなぎ、共通の目的に向けた議論を通じて相互理解を促すためのものです。

実際のプロジェクト事例でいうと、下図の緑色になっている部分がバウンダリーオブジェクトと呼ばれるものです。

さらに、映像を作る際にはあまり触れることはないかもしれませんが、カスタマージャーニーマップも体験を考える際には非常に使いやすいフォーマットです。ある特定のカスタマーにおいて、「体験前はこんな要素がある」「体験中はこんな困りごとがあるかもしれない」「体験後はこういうフォローがあるといいよね」というように、体験設計をする際に非常に重要なツールです。

実際にVR制作をはじめるためのステップと、撮影時の注意点

イベントに参加してVRを体験するのも良いですが、今は割とゴーグルも安価になってきているので、まずは購入してみることをオススメします。AppleのVision Proは約70万円と高価ですが、5万円前後のリーズナブルなゴーグルも増えています。

編集ソフトに関しては、DaVinci ResolveやPremiere Proなど既存の動画編集ソフトで十分対応可能。特別なプラグインは不要なので初心者でも始めやすい環境です。3DCGを作成する場合は、UnityやUnreal Engineが必要です。

VR作品が見られるおすすめプラットフォーム

ぜひ作品をたくさん見てみてください。VRコンテンツを視聴できる主要なプラットフォームを以下に紹介します。それぞれ独自のジャンルや特色があり、様々な体験が可能です。

AppleTV:高品質なVRコンテンツを提供。

Amplium:ユーザー生成コンテンツが中心。

Immersive INDIA:インド文化を感じられる体験型VR。

Explore POV:視点体験をテーマにしたコンテンツ。

AMAZE VR:音楽ライブなど臨場感溢れる映像が特徴。

VENTA X:K-POPファン向けVR映像。

Vimeo:幅広いジャンルのユーザー生成コンテンツ。

DEO VR:ブラウザ対応の多様なジャンルのコンテンツ。

撮影時の注意点

実は、VRの撮影においては注意点が非常に多いです。撮影時には、以下のポイントを意識してみてください。

- カメラを置く位置

- 常に水平垂直をキープして撮影する

- カメラを動かしすぎない

まず、気をつけたいのがカメラを置く位置です。一般的なカメラと違ってズームができないので、被写体との位置がかなり重要です。被写体が寄ってくるアクションを入れてみたりするのも良いでしょう。また、カット割りが多くなると臨場感が削がれてしまうので、視聴者にどの場所からその体験をしてもらうかという視点を持ってカメラ位置を決めることが非常に大切です。

次に、常に水平垂直をキープして撮影すること。斜めに撮ると、視聴者にとっては坂道にいるかのような違和感のあるものになってしまい、空間として成立しなくなってしまいます。 そのため、常にジンバルに乗せるなど、水平垂直をしっかりと保ちながら撮影することが重要です。

最後は、カメラを動かしすぎないこと。VRではカメラの視点=視聴者の視点となるので、 カメラを振り回すということは、視聴者の頭を掴んで強引に動かしているのと同じ状況になります。

さらに、VRは酔いやすいということを念頭に置いておき、視聴者が想像できる範囲内の動きにすると同時に、撮影方法としては基本的にフィックスもしくは動かす場合も一直線にゆっくり動かす程度にした方が良いでしょう。

▼ウェビナーアーカイブ動画はこちら

映像クリエイターのためのVR入門講座 - ゼロからはじめる仮想現実制作

https://vook.vc/e/7826

TEXT_金子ゆか

EDIT_山北 麻衣 / Mai Yamakita(Vook編集部)